RG

Roberto Giacomelli

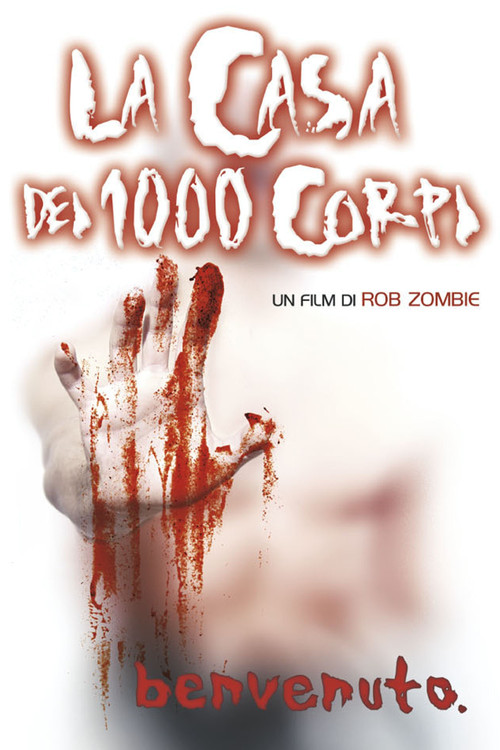

•Années '70. Un groupe composé de deux garçons et deux filles fait un voyage à travers les lieux les plus étranges qu'un touriste pourrait rencontrer, dans le but de rédiger un guide sur les bizarreries des routes américaines. Ils arrivent finalement dans une station-service (où l'on prépare un excellent poulet frit !) accompagnée d'un musée des horreurs, où ils apprennent l'existence légendaire du Docteur Satan. Curieux et déterminés à en savoir plus, les jeunes se mettent en route sous une pluie battante vers le lieu où le mystérieux docteur aurait été tué. En chemin, ils rencontrent une séduisante auto-stoppeuse qui leur propose de les guider. La voiture tombe en panne, et les jeunes sont invités à rejoindre la maison de l'auto-stoppeuse pour utiliser le téléphone. Mais les visiteurs naïfs se retrouvent à la merci d'une famille de psychopathes fous, adeptes de rituels sataniques et de toutes sortes d'atrocités.

Nous sommes face à un film singulier, qui séduit ou rebute dès les premières minutes. Il s'agit des débuts en tant que réalisateur du chanteur et musicien Rob Zombie, ancien leader des mythiques White Zombie, qui a voulu rendre hommage (dès l'époque où le film se déroule) à ce genre d'horreur grotesque et brutal qui a pris son essor au milieu des années '70, avec comme chef de file l'incontournable "Massacre à la tronçonneuse" de Tobe Hooper. Avec ce film, le réalisateur exprime son amour pour ce genre cinématographique, si bien que l'intrigue n'est qu'un prétexte pour mettre en scène des citations explicites de ses prédécesseurs, agrémentées de couleurs vives et d'un goût particulier pour le macabre, la boucherie et le non-sens. Si le lien avec "Massacre à la tronçonneuse" est évident dès le scénario, on trouve également des références à d'autres films centrés sur des familles pour le moins particulières : "La colline a des yeux", "Spider Baby" et "Le tunnel de l'horreur". Cependant, le film de Zombie, en tant que divertissement pour les amateurs d'horreur, est dépourvu de toute valeur sociologique (dont ses prédécesseurs pouvaient se vanter).

La famille, entendue comme institution primaire, noyau où se développe la formation éthique et psychologique de l'individu, était montrée (dans les films des années '70) comme corrompue et dégénérée, fabrique de monstres et de psychopathes déments et masqués : une référence évidente aux peurs et insécurités qui caractérisaient la société américaine de l'époque. "La Maison des 1000 morts" pourrait également être chargé de valeurs similaires (surtout adaptées à la condition sociale nord-américaine actuelle, qui semble être retombée dans une nouvelle ère post-Vietnam), mais ce n'était certainement pas les intentions du réalisateur, rendant cette interprétation plutôt forcée.

D'un point de vue technique, ce film est très réussi : Rob Zombie, également auteur du scénario délirant et de la remarquable bande sonore, semble doté de bonnes qualités de réalisateur et choisit une série d'expédients techniques heureux qui sont un régal pour les yeux (mais qui pourraient agacer certains). Le film est en effet riche en couleurs psychédéliques et artificielles, et est constitué d'un montage parfois rapide et frénétique, parfois interrompu par des clips singuliers (tirés de vieux films ou d'émissions télévisées d'époque... ou du moins c'est ce qu'ils semblent être !). De plus, l'effet négatif est souvent utilisé.

Le casting est en harmonie avec l'ensemble du projet, puisque Rob Zombie a choisi deux icônes du cinéma d'horreur pour interpréter deux des principaux membres de la folle famille Firefly : Karen Black, actrice fétiche de Dan Curtis (vue dans "Trilogie de la terreur" et "Ballade macabre") dans le rôle de la mère nymphomane, et Bill Moseley, célèbre pour son rôle de Chop Top, le frère de Leatherface dans "Massacre à la tronçonneuse 2", dans le rôle du pilier de la famille dégénérée. Parmi les autres acteurs, on trouve une splendide Sheri Moon dans le rôle de l'auto-stoppeuse écervelée et mortelle, et Sid Haig dans celui du gérant de la station-service.

En conclusion, on peut parler d'une opération nostalgique réussie, aux tons irrévérencieux et joyeusement pop, réalisée par un passionné du genre, qui ne lésine pas sur la violence gratuite, l'humour et les excès visuels de bon goût. Une suite est en préparation.

Curiosité : le film a connu une phase de production particulièrement longue et difficile (environ 4 ans), car Universal, puis MGM, ont refusé de s'y investir en raison de ses contenus controversés et de l'absence totale de morale. Finalement, le film a été produit par Lionsgate, toujours attentive aux films d'horreur.