RG

Roberto Giacomelli

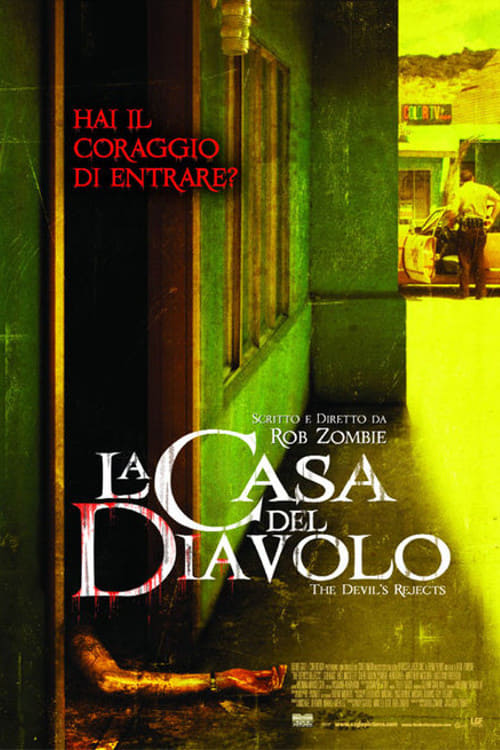

•La Maison du Diable

Par une matinée paisible, la ferme délabrée des Firefly devient le centre d'une descente de police texane. Otis, Baby, Mother Firefly et Rufus, lourdement armés et protégés par des armures rudimentaires, se retranchent dans la maison, déterminés à défendre leur propriété. Mais la police prend le dessus : Rufus est tué, Mother Firefly est arrêtée, et seuls Otis et Baby parviennent à s'échapper. Leur fuite est rapidement rejointe par un autre membre de la famille, Capitaine Spaulding, et tous trois, après avoir pris en otage et torturé une famille dans un motel, se dirigent vers le bordel de Charlie, le demi-frère de Capitaine Spaulding. Mais sur leurs traces se trouve le shérif Wydell, frère d'une des victimes des Firefly, déterminé à mener à bien sa vengeance, quitte à utiliser des méthodes peu conventionnelles pour un homme de loi.

Deuxième œuvre du rocker Rob Zombie et suite de son précédent "La Maison des 1000 morts", "La Maison du Diable" (titre imposé par la distribution française, bien moins évocateur que "The Devil's Rejects") est une de ces œuvres qu'on adore ou qu'on déteste, sans demi-mesure. Déjà, "La Maison des 1000 morts" avait suscité de vives discussions : les amateurs d'horreur brute et violente des années 70 avaient apprécié l'hommage affectueux que Rob Zombie rendait aux grands représentants de cette époque ("Massacre à la tronçonneuse" en tête), agrémenté d'un humour grotesque et de solutions visuelles flirtant avec le psychédélique. En revanche, ceux qui attendaient des frissons et une esthétique plus contemporaine en avaient été fortement déçus. "La Maison du Diable" s'éloigne des tons légers et clownesques du premier film pour adopter une approche sérieuse, mêlant paysages de western, violence de survival horror et personnages dignes de la littérature pulp chère à Quentin Tarantino.

Regarder "La Maison du Diable", c'est faire un voyage dans le passé de près de deux heures : c'est chevaucher dans les déserts poussiéreux décrits par Sam Peckinpah et George Miller, devenir complice des actes atroces de tueurs impitoyables qui rappellent les méchants légendaires des premiers films de Tobe Hooper et Wes Craven. Mais entrer dans "La Maison du Diable" ne signifie pas seulement plonger dans les années 70, bien que cette époque en déclin des enfants des fleurs soit omniprésente (Zombie a tourné en Super 16 pour recréer cette patine et cette lumière caractéristiques des films de l'époque). Il y a aussi beaucoup des années 90, une poésie pulp si bien ressuscitée par Tarantino et Rodriguez, au point que certaines scènes, comme l'arrivée des trois héros au bordel de Charlie ou la prise d'otage dans le motel, semblent être un hommage chaleureux à "Une Nuit en Enfer".

Le travail sur les personnages est intéressant : ils sortent des stéréotypes dans lesquels ils étaient volontairement enfermés dans "La Maison des 1000 morts" pour se dévoiler avec plus de profondeur. Les trois "rejetés du diable" sont certes des assassins cruels et sadiques, mais ils possèdent du charisme et un code d'honneur propre, basé sur la famille : une fois encore, l'institution fondamentale de la civilisation est attaquée à sa racine. La civilisation engendre des monstres, qui, dans leur bestialité, sont bien plus humains que les soi-disant "normaux". En effet, celui qui devrait représenter la loi et la justice devient un porte-parole de la vengeance et du sadisme, au point que les bourreaux deviennent des victimes et vice versa, incitant le spectateur à prendre parti pour les "monstres".

Sur le plan technique, le film est très soigné : outre la patine voulue des années 70 et une photographie marquée par des tons chauds, Rob Zombie montre qu'il a affiné sa technique. Il abandonne les tons lysergiques et les bizarreries de montage pour des choix stylistiques plus classiques mais tout aussi respectables, avec quelques ralentis et transitions "en rouleau" horizontales. Une mention spéciale au casting, composé presque entièrement de figures inoubliables du cinéma de genre : outre les trois excellents protagonistes du premier film (Bill Mosley, Sid Haig, Sheri Moon), on retrouve des visages familiers des amateurs d'exploitation, comme Ken Foree (l'inoubliable Peter Washington de "Zombie") dans le rôle de Charlie, Michael Berryman (Pluto dans "La Colline a des yeux") en Clevon, Danny Trejo (le barman du Titty Twister dans "Une Nuit en Enfer") en Rondo, et même Ginger Lynn Allen (star du porno des années 80) en Fanny, la prostituée.

La violence dans ce film dépasse largement celle de "La Maison des 1000 morts", abandonnant le splatterstick semi-démentiel pour un gore poussiéreux, avec plusieurs scènes d'humiliation des victimes, dépouillées de toute dignité (et de leurs vêtements !). Mais "La Maison du Diable" ne se limite pas au sang, à la poussière et à la sueur : Rob Zombie offre aussi des moments d'humour pur, comme la scène de l'expert en cinéma ou la blague sur la glace "tutti-frutti". Un petit grand film déjà entré dans l'olympe des films cultes.